肠道微生物

肠道微生物是指生存在人及动物的肠道里的大量微生物构成的集体。它并不是人与生俱来的。早期微生物接触的证据表明,人类肠道微生物群最初是在子宫内形成的,接着从出生开始,通过母体阴道、母乳及外界接触这三个途径获得,并在肠道中不断发展壮大的。

肠道微生物的数量约为 100 万亿,编码超过 300 万个基因,产生数千种代谢物,这群微生物依靠宿主的肠道生活,同时帮助寄主完成多种生理生化功能 ,比如营养代谢、异生物质和药物代谢、维持肠道粘膜屏障的结构完整性、免疫调节和抵御病原体等等,可以说功能非常强大!

肠道微生物的分类

人体肠道内的微生物中,超过 99% 都是细菌,存活着数量大约有 100 兆个,有 500~1000 个不同的种类。

01 按照可培养细菌的数量,分为:

主要(优势)菌群(predominant microflora)

指的是肠道菌群中数量大或种群密集度大的细菌,一般在107~108 CFU/g 以上,包括类杆菌属、优杆菌属、双歧杆菌属、瘤胃球菌属和梭菌属等专性厌氧菌,通常属于原籍菌群。优势菌群是对宿主发挥生理功能的菌群,在很大程度上影响着整个菌群的功能,决定着菌群对宿主的生理病理意义。

次要菌群(sub—dominant microflora)

数量在107~108 CFU/g 以下,主要为需氧菌或兼性厌氧菌,如大肠杆菌和链球菌等,流动性大,有潜在致病性,大部分属于外籍菌群或过路菌群。

02 按照与宿主的关系作,分为:

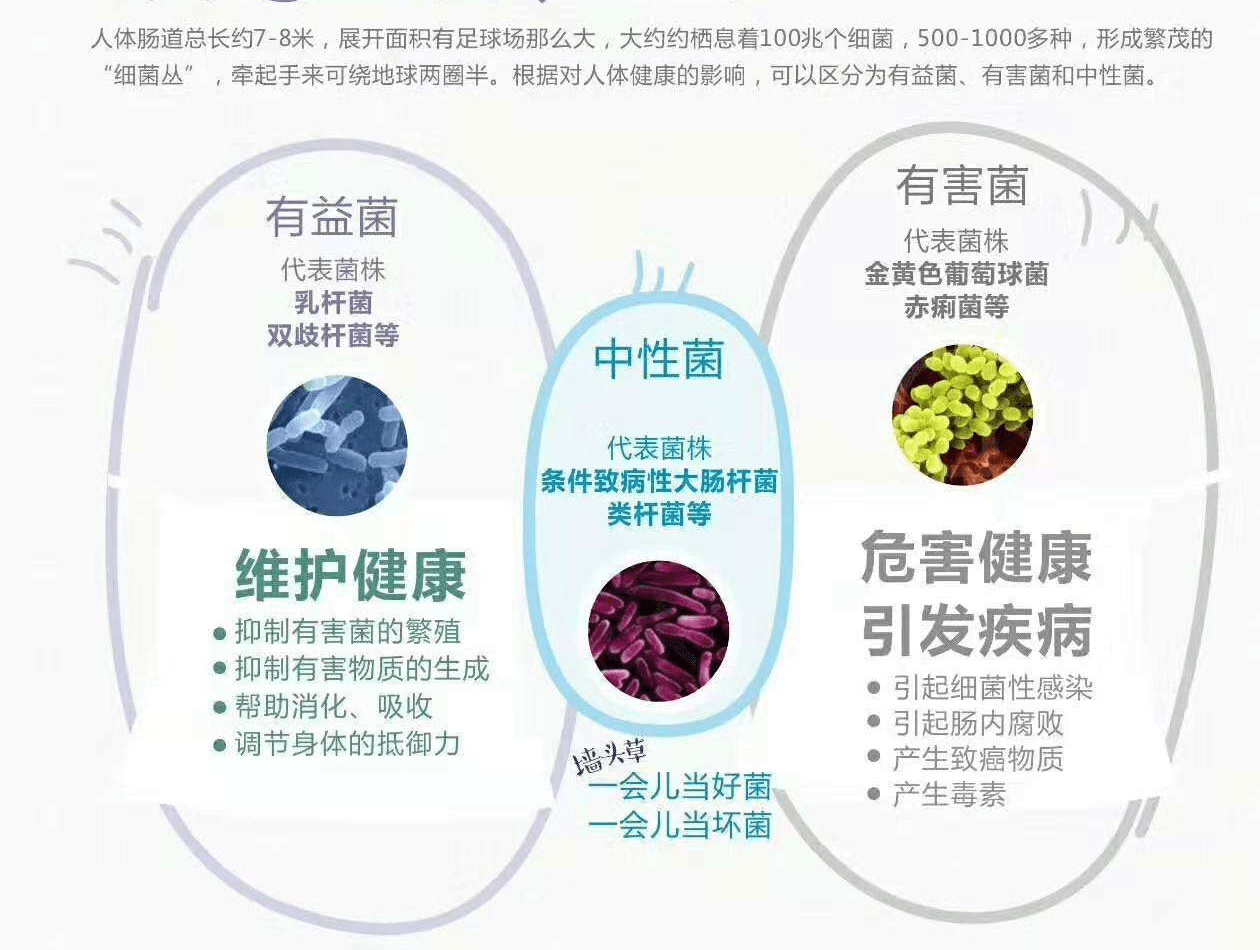

有益菌

主要是各种双歧杆菌、乳酸杆菌等,数量庞大,占到了肠道菌群的99%以上,是人体健康不可缺少的要素,可以合成各种维生素,参与食物的消化,促进肠道蠕动,抑制致病菌群的生长,分解有害、有毒物质等。

有害菌

如沙门氏菌、致病大肠杆菌等。

中性菌

又叫条件致病菌,即具有双重作用的细菌,如大肠杆菌、肠球菌等,在正常情况下对健康有益,一旦增殖失控,或从肠道转移到身体其他部位,就可能引发许多问题。

03 按照菌群的分子进化,分为:厚壁菌门、拟杆菌门、放线菌门、变形菌门、梭杆菌门、疣微球菌、蓝细菌门

肠道微生物失衡

什么是肠道微生物失衡?

菌群失调,是指在外环境条件下, 正常微生物群之间、正常微生物与其宿主之间的微生态平衡由生理性组合转变为病理性组合的状态。主要表现为菌群密度及菌群多样性的变化(即微生态内部各组成菌群之间的比例失调)和肠道菌群定位转移至其他组织器官中。

什么导致肠道微生物失衡?

肠道微生态失调主要是在外源性因素、内源性因素及医源性因素的共同作用下发生的。

01 肠道微生态失调的外源性病因

消化系统属于开放性系统,与外界环境直接相通,故而,作为肠道微生物所处的宏观环境,外环境中的多种外源性因素均可对其产生影响,导致其失调。

气候因素——研究发现,高原缺氧环境可诱发交感神经兴奋,造成肠黏膜损伤、通透性增强,菌群失调,细菌及其产生的内毒素发生易位。

饮食结构——饮食可使肠道菌群发生明显改变。无纤维食物促进细菌易位。纤维能维持肠黏膜细胞的正常代谢和细胞动力学。食物纤维能减少细菌易位,但不能使屏障功能恢复至正常。

环境污染——重金属污染可造成肠道微生态的紊乱,表现为:厌氧菌中的革兰氏阳性菌 (双歧杆菌和乳杆菌) 显著减少,而需氧菌中的革兰氏阴性菌 (肠杆菌) 显著增多。

02 肠道微生态失调的内源性病因

肠道正常菌群的免疫刺激及生物拮抗作用可增强宿主对致病菌的抵抗力,减少致病菌感染发生的几率,故而,肠道微生态失调的根本原因主要在于机体内部,即内源性因素导致的机体免疫力下降或局部损伤,影响肠道微生态的平衡,继而使其在外源性因素的作用下发生紊乱。

营养代谢障碍——为维持正常生命活动及保证生长、生殖所需,生物体必须通过摄食行为来不断补充营养要素。如若机体的营养代谢发生障碍,则消化系统的功能也将受到不同程度的影响,而肠道内的微生物群也将表现出不同的失调态势。如有研究指出,老年糖尿病患者肠道内双歧杆菌、拟杆菌的菌群密度较非糖尿病老年人显著降低,同时伴随肠杆菌菌群密度的显著增高。

器官功能失调——生物体是由多器官、多系统共同组成的协作统一体。每一器官的功能失调均会间接对肠道微生态产生影响。研究发现,当肝脏或胆囊功能失调时,胆汁的分泌及排泄均会受到影响,进而间接影响肠道 pH 及其定植抗力,肠道微生态即可失调。

癌症的影响——癌细胞不仅可以破坏组织、器官的结构与功能,且因其无限增生之特性,亦会消耗大量的营养物质。癌症患者必然存在营养代谢及器官功能失调的现象,故而亦会影响机体的肠道微生态平衡。

03 肠道微生态失调的医源性病因

伴随着抗生素的广泛应用及医疗手段的日益更新,医源性因素在疾病的发生、发展过程中所发挥的作用愈加受到重视。

药物的应用——药物对肠道微生态的影响主要体现在抗生素及某些化学合成药物的应用方面。临床上在应用抗生素时,不仅致病菌的新陈代谢会受到影响,肠道内的正常菌群中的敏感菌的密度也会下调,从而表现为微生态的失调。此外,临床常用的降血糖药物吡格列酮也会对肠道菌群多样性产生影响。

放、化疗的影响——放射线可严重损伤肠黏膜,导致肠道上皮完整性被破坏,通透性增强,肠蠕动增加,肠道内环境改变,从而直接影响肠道内定植的正常菌群;细胞毒性药物一方面可以损伤肠黏膜,增强肠道通透性,影响肠道内环境,另一方面则可直接对肠道内菌群产生毒性作用,减弱定植抗力,从而导致肠道内菌群的紊乱。

外科手术的影响——外科手术可以影响机体的整体状态及手术部位局部的理化、免疫功能,从而在宏观上对机体内正常微生物群的生存环境产生一定的影响,进而影响机体内部微生态的平衡。如腹部手术即可破坏肠道内菌群的生存环境发生变化,从而出现肠道菌群紊乱。

肠道微生物失衡的症状?

常见症状包括:

腹痛腹胀、消化不良、反酸嗳气、口臭、炎症、皮炎、痤疮、情绪不稳定、焦躁易怒......

编辑

编辑

微生态失衡不仅可导致各种肠道疾病的发生,也可使机体免疫功能下降,微生态失衡与肿瘤的发生、肝肾疾病、精神系统等多种疾病也密切相关。

消化系统疾病:如炎症性肠病、肠易激综合征(IBS)、腹泻、功能性便秘、肠漏和结直肠癌

代谢性疾病:如肥胖、糖尿病等

心血管疾病:如动脉粥样硬化、高血压、高血脂等

神经退行性疾病:如阿尔茨海默病、帕金森病、脑卒中、多发性硬化、抑郁症等

肝胆系统疾病:如非酒精性脂肪性肝病、酒精性肝病、肝硬化、肝癌 、胆固醇结石等

免疫系统疾病:系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、哮喘、紫癜、牛皮癣等

如何预防和改善肠道微生物失衡?

· 限制高热量食物摄入,增加富含膳食纤维的多样化饮食

不同类型的膳食纤维对肠道微生物的影响不尽相同。一方面,膳食纤维对肠道微生物及其代谢会产生影响。果胶及果胶类物质对肠道微生物具有明显地调节作用,可显著抑制了大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的生长。另一方面,膳食纤维对肠道微生物的组成比例及数量也会产生影响。

· 积极适度的运动

运动干预对肠道微生物种类具有积极的影响。运动员人群的肠道微生物群多样性显著优于非运动员人群,经常参与运动锻炼的人群相较静坐少动人群肠道微生物呈现良性改变。

· 保证充足睡眠

· 适当摄入发酵食品与益生菌

· 慎用药物

· 严重者可选择粪菌移植

参考文章来源:

甄建华, 于河, 谷晓红. 肠道微生态医学研究进展概述[C]. 第三次全国温病学论坛暨温病学辨治思路临床拓展应用高级研修班论文集. 2016: 242-253.

Wosinska, L., Cotter, P. D., O’Sullivan, O., & Guinane, C. (2019). The Potential Impact of Probiotics on the Gut Microbiome of Athletes. Nutrients, 11(10), 2270.

Schmidt, E. K., Torres-Espin, A., Raposo, P. J., Madsen, K. L., Kigerl, K. A., Popovich, P. G., … & Fouad, K. (2020). Fecal transplant prevents gut dysbiosis and anxiety-like behaviour after spinal cord injury in rats. Plos one, 15(1), e0226128.

Smith RP, Easson C, Lyle SM, et al. Gut microbiome diversity is associated with sleep physiology in humans. PLoS One. 2019;14(10):e0222394. Published 2019 Oct 7. doi:10.1371/journal.pone.0222394

Altomare A, Di Rosa C, Imperia E, et al. Diarrhea Predominant-Irritable Bowel Syndrome (IBS-D): Effects of Different Nutritional Patterns on Intestinal Dysbiosis and Symptoms. Nutrients. 2021 Apr 29;13(5):1506. doi: 10.3390/nu13051506. PMID: 33946961; PMCID: PMC8146452.

Li HY, Zhou DD, Gan RY, et al. Effects and Mechanisms of Probiotics, Prebiotics, Synbiotics, and Postbiotics on Metabolic Diseases Targeting Gut Microbiota: A Narrative Review. Nutrients. 2021 Sep 15;13(9):3211. doi: 10.3390/nu13093211. PMID: 34579087; PMCID: PMC8470858.

[上一篇] 重磅!肝癌超早期诊断有方法!爱生获国家发明专利!

[下一篇] 微生物群对脂肪性肝病发展的影响